-

Число публикаций

4,548 -

Регистрация

-

Последнее посещение

-

Дней в топе

605

Сообщения опубликованы baniwur

-

-

Морская мышь (Aphrodita aculeata).

Морскими мышами называют рыб (из двух семейств – Antennariidae и Ogcocephalidae), а также вид многощетинковых червей (полихет) .

За что червя можно было назвать мышью? Конечно же, за внешний вид. Хоть это животное и обитает под водой, однако, глядя на него, можно подумать, что это и вправду обычная мышь решила «побродить» по дну морскому.

Согласно научной классификации, морская мышь (лат. Aphrodita aculeata) относится к семейству Aphroditidae, отряду Phyllodocida класса Многощетинковых червей. Латинское название животного имеет весьма необычное происхождение.

Тело мышки покрыто многочисленными щетинками.

«Aphrodita» - это не случайное совпадение: Афродитой морская мышь названа именно в честь древнегреческой богини любви (Афродиты).

А все потому, что первооткрывателям этого существа показалось, что форма тела животного очень напоминает женские гениталии… немного странная логика… однако, название в итоге получилось красивое.

Радужные переливы щетинок — уникальная особенность морских мышей.

Все тело животного покрыто многочисленными щетинками, внешне похожими на шерсть мелкого грызуна.

Длина морского червя может составлять от 10 до 20 сантиметров, ширина – около 5 сантиметров.

Все тело морской мыши поделено на многочисленные сегменты, количество которых может составлять от 35 до 40.

Каждый такой сегмент имеет некое подобие отростка, по-научному называющегося — параподий. Эти отростки необходимы животному, чтобы передвигаться по морскому дну.

В зависимости от того, как и с какой стороны падает свет на это животное, оно может менять свой окрас. Иногда кажется, что морская мышь имеет серовато-оливковый оттенок, а иногда кончики щетинок и вовсе переливаются разными цветами.

Места обитания морских мышей :

Этих необычных «червячков в шубе» можно увидеть в водах Средиземного моря, а также на северо-востоке Атлантики. Глубина обитания морских мышей различная: начиная с самого мелководья и заканчивая 2000 метров!

Образ жизни и основа рациона морской мыши

Морских мышей можно встретить в Северном, Балтийском морях и Средиземном море.

Не смотря на совершенно безобидный вид, морская мышь – хищное животное. Однако, есть среди представителей морских мышей и те, кто питается растениями. Хищники же употребляют мелких ракообразных, брюхоногих моллюсков, небольших червей.

Спинка морской мыши покрыта длинными щетинками. Угол падения светового луча может по-разному окрашивать поверхность тела животного. Например, если угол падения прямой, то щетинки кажутся красными. Если луч света попадает на поверхность щетинки под наклоном, то они становятся желтыми, синими или зелеными.

Загадка кроется в особом строении щетинки, которое напоминает пчелиные соты. Все эти «соты» строго упорядочены. Именно благодаря попаданию светового луча на эти структурные элементы и происходит то самое уникальное преломление потока света и превращение его в разноцветные «огоньки».

Данный вид многощетинковых червей мало изучен , поэтому информация о его размножении и каких-либо подробностях образа жизни в данный момент ограничена .

-

1

1

-

-

Голубая летучая рыба, или обыкновенный двукрыл (Exocoetus volitans)

Рыба рода Двукрылы (Exocoetus) семейства Летучие рыбы, или двукрыловые (Exocoetidae) надсемейства Exocoetoidea подотряда Саргановидные (Belonoidei) отряда Сарганообразные (Beloniformes) надотряда Колючепёрые (Acanthopterygii).

Голубая летучая рыба, или обыкновенный двукрыл (Exocoetus volitans) впервые описана в 1758 году шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем (Carolus Linnaeus, 1707-1778).

Пелагический стайный прибрежный вид. Живёт в поверхностных водах, обычно не глубже 20 метров. Максимальная зарегистрированная длина 30 см, чаще встречаются экземпляры до 20 см. Питается планктоном и мелкими ракообразными.

Редкий обитатель южной части Адриатики, заходящий из Средиземного моря в конце лета – начале осени.

Названия голубой летучей рыбы, или обыкновенного двукрыла (Exocoetus volitans) на других языках:

Tropical two-wing flyingfish (английский), Peshk dallëndyshe (албанский), Vliegende vis (голландский), Χελιδονόψαρο τροπικών (Helidonopsaro tropikon) (греческий), Dag meofet (иврит), Pez volador (испанский), Pesce volante (итальянский), Fliegender Fisch (немецкий), Ptaszor (польский), Peixe-voador (португальский), Peste zburator (румынский), Poletuša tropska (сербский, хорватский), Morska lastovica (словенский), Exocet volant (французский).

-

1

1

-

-

Змея ошейниковая точечная , или Диадофис (Diadophis punctatus)Эта змея принадлежит к семейству ужеобразные, отряду чешуйчатые.

Распространение ошейниковой точечной змеи.

Ошейниковая точечная змея распространяется по всей Восточной и Центральной Северной Америке. Их диапазон простирается от новой Шотландии, на юге Квебека и Онтарио в Южно-центральной части Мексики, охватывая все восточное побережье, за исключением районов, расположенных вдоль берегов залива Южного Техаса и северо-восток Мексики. Ареал простирается латерально до Тихоокеанского побережья, за исключением больших площадей в засушливых районах на Западе США и Мексики.

Места обитания ошейниковой точечной змеи.

Районы с обилием укромных уголков предпочитают все подвиды точечной ошейниковой змеи, они встречаются в самых разнообразных местах обитания.

Оптимальные условия находят во влажной почве с температурой от 27 до 29 градусов по Цельсию.

Северные и западные популяции змей предпочитают скрываться под камнями или под рыхлой корой мертвых деревьев, и часто встречаются в редколесье возле скалистых склонов. Южные подвиды, как правило, остаются во влажных местах, таких как болота, влажные леса или тугаи.

Внешние признаки ошейниковой точечной змеи.

Окраска тыльной стороны ошейниковой точечной змеи варьирует, в зависимости от подвида. Основные оттенки — от сине-серого до светло-коричневого, часто зеленовато-серого цвета, но всегда окраска сплошная, за исключением характерного золотого кольца на шее. Кольцо может быть развито, может появиться только в виде небольшого следа или совсем отсутствовать. Брюхо оранжево-желтое, у особей западных и южных подвидов оранжево-красного цвета. Наличие и конфигурация черных пятен на животе может использоваться для определения подвидов.

У восточного подвида имеют 15 пятен на переднем конце, у западных подвидов уже 17. Щитки гладкие и анальный щиток разделен.

Длина тела варьирует в пределах 24 — 38 см, за исключением подвида regalis, который имеет длину 38 — 46 сантиметров. Самки первого года змеи имеют длину в среднем 20 см, что составляет 60% от длины взрослой змеи. На второй год они вырастают примерно до 24.5 см, а на третий год увеличиваются примерно до 29 см. На четвертый год длина тела составит около 34 см, а на пятый год они достигают 39 см.

Самцы чуть крупнее на ранних стадиях развития, как правило, достигают 21.9 см на первый год, на второй 26 см, на третий год 28 см и около 31 см на четвертый год. Новорожденные змеи имеют однотонную окраску, как и взрослые рептилии.

Взрослых самок больше, чем зрелых самцов.

Линька происходит во все месяцы года.

В дикой природе, зафиксирован случай долгожительства более 10 лет. Считается, что змеи обитают в природе до 20 лет.

Поведение ошейниковой точечной змеи.

Точечные ошейниковые змеи встречаются в дневное время на освещенных скалах прямо на солнце в открытой лесистой местности.

Они активны только ночью, днем возвращаются постоянно на определенные участки.

Это скрытные, не агрессивные змеи, которые перемещаются по ночам и редко показывают себя в светлых местах. Несмотря на их скрытность, точечные ошейниковые змеи обитают группами, численностью 100 особей и более. Шесть или больше колоний могут обитать в пределах одного места. Змеи используют феромоны для того, чтобы узнать друг друга.

У рептилий развиты органы чувств — зрение, обоняние и осязание.Потревоженные змеи извивают хвост и поднимаются в сторону врага, демонстрируя оранжево-красное брюхо. Красная окраска может выступать в качестве предупредительного сигнала. Точечные ошейниковые змеи редко кусаются, но могут издавать неприятный запах мускуса, когда испытывают сдавливание тела.

В природе точечные ошейниковые змеи регулируют численность популяций вредителей.

При появлении точечных ошейниковых змей вблизи жилища человека их следует перенести в подходящие условия в природе, они не представляют никакой реальной угрозы.

Содержание этих змей в неволе :

Точечные ошейниковые змеи являются ценным объектом торговли. Они привлекают любителей рептилий привлекательной окраской и неприхотливостью в содержании .

Этот вид идеально подходит для содержания дома .

Питание ошейниковой точечной змеи :

Ошейниковые точечные змеи охотятся на ящериц, саламандр, лягушек, небольших змей других видов. Поедают дождевых червей, пищевой рацион зависит от места обитания и конкретной добычи. Точечные ошейниковые змеи используют частичное сдавливание жертвы, чтобы ее обездвижить .

Размножение ошейниковой точечной змеи :

Феромонами самки привлекают самцов во время брачного сезона.

Самцы и самки трутся головами во время спаривания, а самки выделяют феромоны на поверхность кожи, когда привлекают самца.

Во время спаривания змеи сплетаются самцы тереть их закрытые рты на тело своего напарника. Затем они кусают самку вокруг ее шеи кольцо, выровняйте свое тело самки, и освободить свою сперму .

Спаривание у змей может произойти весной или осенью, а откладка яиц происходит в июне или в начале июля. Самки откладывают яйца каждый год, от 3 до 10 яиц в одно время, в закрытом, влажном месте. В районах, где обитают колонии, рептилии откладывают яйца в коммунальную кладку. Они белого цвета с желтыми концами и удлиненной формы, размером около 1 дюйма в длину.

Молодые змеи появляются в августе или сентябре.

Они размножаются в возрасте трех лет, то есть на четвертое лето. Самцы достигают половой зрелости раньше.

Точечные ошейниковые змеи не заботятся о выведении и выкармливании потомства. Они только находят подходящее место для устройства гнезда и откладывают яйца. Поэтому среди молодых змей очень высокий уровень смертности .

В неволе точечные ошейниковые змеи выживают до 6 лет 2 месяца.

-

1

1

-

-

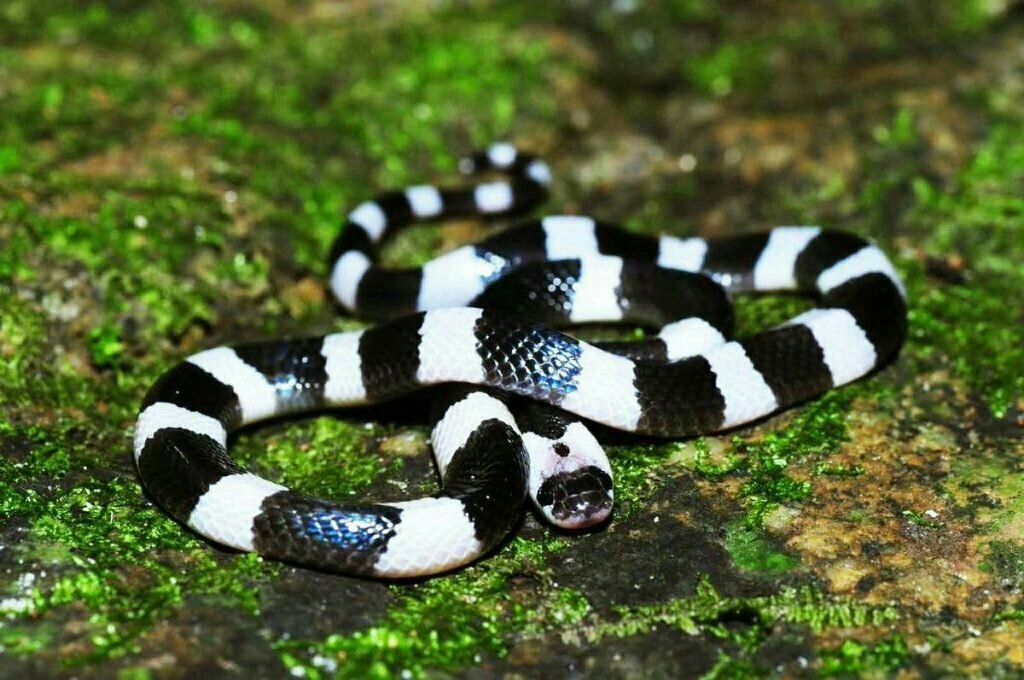

Крайт голубой , или малайский крайт (Bungarus candidus)Эта змея принадлежит к семейству аспидов, отряду чешуйчатые.

Распространение голубого крайта.

Голубой крайт распространяется на большей части Юго-Восточной Азии, встречается на юге Индокитая, распространяется в Таиланде, на Яве, Суматре и юге Бали. Этот вид присутствует в центральных районах Вьетнама, обитает в Индонезии. Распространение в Мьянме и Сингапуре не подтверждено, но скорее всего голубой крайт там также встречается. Этот вид обнаружен на шельфе острова Пулау Лангкави, в Камбодже, Лаосе, Малайзии.

Внешние признаки голубого крайта.

Голубой крайт не столь большая змея, по сравнению с желтым и черным ленточными крайтами. Этот вид имеет длину тела более 108 см, попадаются отдельные особи длиной 160 см. Окраска спины у голубого крайта темно-коричневого, черного или синевато-черного цвета. По телу и хвосту проходят 27-34 кольца, которые сужены и округлены по бокам. Первые кольца по окраске почти сливаются с темным цветом головы. Темные полосы отделены широкими, желтовато-белыми интервалами, которые граничат с черными кольцами. Брюхо однородно белое. Голубой крайт также называется черно-белая полосчатая змея. Тело крайта не имеет высокого позвоночного хребта

Гладкие спинные чешуйки расположены в 15 рядов вдоль позвоночника, количество ventrals 195-237, анальная пластина цельная и неразделенная, subcaudals 37-56. Взрослые особи голубого крайта легко отличаются от других черно – белых окаймленных змей, а молодые крайты разных видов определяются с трудом.

Места обитания голубого крайта.

Голубой крайт обитает, в основном, в равнинных и горных лесах, некоторые особи попадаются на холмистых участках от 250 и до 300 метров высотой. Реже поднимается выше 1200 метров. Голубой крайт предпочитает обитать вблизи водоемов, встречается по берегам заводей и вдоль болот, часто обнаруживается на рисовых чеках, плантациях и возле плотин, перегораживающих текущий поток.

Голубой крайт захватывает крысиную нору и устраивает в ней убежище, вынуждая грызунов покинуть свое гнездо.

Особенности поведения голубого крайта.

Голубые крайты в основном активные ночью, они не любят освещенные места и, вытащенные на свет, прикрывают голову хвостом. Чаще всего они наблюдаются между 9 и 11 вечера и обычно в это время не очень агрессивные.

Они не нападают первыми и не кусаются, если не спровоцировать нападение крайтов. На любую попытку захвата голубые крайты пытаются укусить, но они делают это не часто.

Ночью эти змеи кусают довольно легко, о чем свидетельствуют многочисленные укусы, которые получили люди, спящие по ночам на полу.

Ловить голубых крайтов ради забавы, довольно абсурдное занятие, но профессиональные змееловы по всему миру делают это регулярно.

Яд крайта настолько токсичен, что не стоит рисковать ради получения впечатлений от охоты на экзотическую змею.

Питание голубого крайта.

Голубые крайты охотятся в первую очередь на другие виды змей, а также на ящериц, лягушек и других мелких животных: грызунов.

Голубой крайт – ядовитая змея.

Голубые крайты вырабатывают высокотоксичное вещество, которое сильнее на 50 единиц шкалы, чем яд кобр.

В основном укусы змеи наносят в ночное время, когда человек по неосторожности случайно наступает на змею, или когда люди провоцируют нападение.

Яд голубого крайта нейротоксического действия и парализует нервную систему человека.

Летальный исход наступает у 50% укушенных обычно через 12-24 часов после попадания токсина в кровь.

В первые тридцать минут после укуса чувствуется небольшая боль и возникает отек на месте поражения, появляется тошнота, рвота, слабость, развивается миалгия. Возникает дыхательная недостаточность, требующая искусственной вентиляции легких, через 8 часов после укуса. Симптомы усиливаются и длятся около 96 часов. Основные тяжелые последствия попадания токсина в организм — удушье из-за паралича мышц и нервов, осуществляющих сокращения диафрагмы или сердечной мышцы. Затем следует коматозное состояние и гибель клеток мозга. Яд голубого крайта в 50% случаев вызывает летальный исход даже после применения антитоксина. Никакого конкретного противоядия на действия токсина голубого крайта не разработано. Лечение заключается в поддержке дыхания и предупреждении развития аспирационного пневмонита.

В экстренных случаях медики вводят пораженному ядом человеку антитоксин, применяемый при укусах тигровой змеи. Причем во многих случаях наступает полное выздоровление.

Размножение голубого крайта.

Голубые крайты размножаются в июне или в июле. Самки откладывают от 4 до10 яиц. Молодые змеи появляются длиной 30 см.

-

1

1

-

-

Змея Декея (Storeria dekayi)

Это - неядовитая змея из семейства ужеобразных.

Имеет 8 подвидов. Своё название получила в честь американского зоолога Джеймса Декея .

Семейство: Ужеобразные

Род: Коричневые змеи

Синонимы

Storeria dekayi anomala , limnetes Storeria dekayi .

Общая длина достигает 23—33 см. Голова маленькая. Туловище длинное и стройное. Окраска спины коричневатая или коричневато-серая, вдоль хребта тянется широкая светлая полоса. Брюхо бледно-розового цвета.

Встречается у водоёмов, во влажных местностях, избегает сухих открытых пространств. В большом числе встречается в посёлках и даже крупных городах.

Активна ночью, днём держится под плоским камнем, опавшими листьями, железнодорожными шпалами и другими лежащими на земле вещами.

Питается земляными червями, насекомыми, многоножками, моллюсками, улитками, а также мелкими земноводными.

Это яйцеживородящая змея. Самка рождает до 14 детёнышей.

Обитает от юго-восточной Канады, через восточные штаты США до северо-восточной Мексики.

Встречается в Гондурасе, Гватемале и Белизе.

-

1

1

-

-

.

Змея Киртланда (Clonophis kirtlandii)

Эта змея принадлежит к отряду - чешуйчатые.

Распространение змеи Киртланда.

Змея Киртланда обитает в Северной Америке, встречается в большинстве районов Юго-Восточного Мичигана, Огайо, Индианы, Иллинойса и в Северо-центральной части штата Кентукки. Ареал этого вида ограничивается Северо-центральной частью среднего Запада США. В настоящее время змея Киртланда распространяется также в Западной Пенсильвании, и на северо-востоке штата Миссури.

Места обитания змеи Киртланда.

Змея Киртланда предпочитает открытые влажные участки, болотистые места и мокрые поля. Этот вид встречается возле окраин больших городов, например, Пенсильвании, населяет реликтовые местообитания полуострова Прери: луговые низинные болота, влажные луга, влажные прерии и связанные с ними открытые и лесистые болота, сезонные болота, иногда змеи Киртланда появляются на лесистых склонах и в непосредственной близости от водоемов и ручьев с медленным течением.

В Иллинойсе и Западно-центральной части штата Индиана, они чаще всего встречается в местах, пригодных под пастбища и расположенных поблизости от воды.

Змеи, обитающие рядом с мегаполисами, часто селятся на пустырях, где протекают ручьи или находятся болота. В значительной степени именно в этих, урбанизированных районах происходит стремительное вымирание редкого вида. Однако, сохранились еще локальные популяции змей Киртланда в городских условиях в местообитаниях с обильным мусором на поверхности земли и в открытых травянистых местах. Их трудно обнаружить из-за скрытного образа жизни змей.Внешние признаки змеи Киртланда.

Змея Киртланда может иметь длину тела до двух футов. Верхняя часть тела покрыта килевидными чешуйками, которые имеют сероватый цвет, с двумя рядами мелких темных пятен и рядом крупных темных пятен вдоль средней линии змеи. Окраска брюха рыжеватая с рядом черных пятен на каждом поле. Голова темная с белым подбородком и горлом.

Размножение змеи Киртланда.

Змеи Киртланда спариваются в мае, самка рожает живых детенышей в конце лета. В выводке обычно от 4 до 15 змеёнышей. Молодые змеи быстро растут в первый год и достигают половой зрелости в возрасте двух лет.

В неволе змеи Киртланда выживают до 8,4 года.

Поведение змеи Киртланда.

Змеи Киртланда ведут скрытный образ жизни и прячутся под обломками, но чаще всего под землей. В качестве убежища они обычно используют норы раков, зарываются в качестве прикрытия и подземными переходами; норы обеспечивают влагу, менее серьезные перепады температур и пищевых ресурсов. Роющий образ жизни помогает змеям выживать при пожарах, когда выжигают сухой травостой на пастбищах. Размножение змей Киртланда также происходит, видимо, под землей, возможно, в норах раков или возле болот, которые заселяются до конца года. Змеи Киртланда имеют небольшие размеры, поэтому при встрече с хищниками принимают оборонительную позу и сплющивают тело, пытаясь испугать врага увеличенным объемом.

Питание змеи Киртланда.

Предпочтительный рацион змеи Киртланда состоит в основном из дождевых червей и слизней.

-

1

1

-

-

Уж удавовидный водяной , или масковая водяная змея (Homalopsis buccata)Этот уж принадлежит к семейству ужеобразные змеи (Colubridae), отряду чешуйчатые. Монотипический вид.

Внешние признаки удавовидного водяного ужа.

Удавовидный водяной уж отличается увеличенными участками на голове, которые называют «пухлые щеки». Длина тела от одного метра до 1.3. Голова чётко отделена от туловища. Покровы тела имеют мелкие, килеватые чешуи. Щитки на голове крупные коричневатого или сероватого тона. Вдоль головы по обе стороны проходят через глаза заметные полоски черного цвета, их очертания похожи на маску.

На переднем конце, возле носовых отверстий расположено характерное тёмное пятно в форме буквы V. Другое небольшое пятно вытягивается вдоль затылка. Окраска покровов изменчивая, встречаются особи зеленовато-серого, светло – коричневого, тёмно-коричневого цвета, на теле присутствует рисунок в виде тонких светло-коричневых полос, идущих вдоль тела. Низ светлый, желтоватый или беловатый с мелким крапчатым узором. Молодые удавовидные водяные ужи отличаются яркой, насыщенной окраской. Выделяются оранжевые поперечные полосы на темном теле.

Распространение удавовидного водяного ужа.

Удавовидный водяной уж распространяется в Юго-Восточной Азии. Встречается на полуострове Индостан, в Бирме, Бангладеш, Мьянме, Таиланде, Камбодже. Населяет Вьетнам, Лаос, Индонезию, Малайзию и Сингапур. Обитает по всему Малайскому полуострову, а также в Индии и Непале. В восточном направлении распространяется, включая Сулавеси.

Места обитания удавовидного водяного ужа.

Удавовидный водяной уж пресноводный вид. Он придерживается довольно широкого диапазона водных местообитаний. Встречается в потоках с берегами из щебня, дренажных канавах, на орошаемых полях, прудах, болотах. Этот вид змей терпимо относится к присутствию человека и его деятельности. Встречается преимущественно в агроландшафтах, на рисовых полях, в водоемах на дачных участках, населяет равнинные реки, ручьи, протоки. Попадается в солоноватых водах в мангровых зарослях.

Питание удавовидного водяного ужа.

Удавовидный водяной уж ведет ночной образ жизни и прячется в иле или в норах в течение дня. Охотится на рыб, но также питается лягушками, тритонами, жабами, поедает ракообразных.

Содержание в неволе удавовидного водяного ужа.

Удавовидные водяные ужи неприхотливые змеи и легко переносят условия неволи. Однако они приспособлены обитать только в водной среде, поэтому для своего содержания требуют повышенной влажности в террариуме и достаточно просторную емкость с водой.

Для змей подбирают просторный акватеррариум с водоемом, который имеет размеры 60 – 70% от площади занятой территории.

Вокруг размешают растения в горшках, устраивают декорации из веток. В воду подсаживают и укрепляют водные растения. Дно выстилают мелким гравием. Края водоема приспосабливают для спуска змей к воде и выхода на берег. Температуру воды поддерживают около 27 – 30 градусов. Воздух прогревают воздуха до 30 градусов. Воду фильтруют.

Некоторые виды водяных ужей обитают в природе в солоноватых мангровых заливах, в неволе такие особи лучше выживают в немного подсоленной воде.

Кормят удавовидных водяных ужей лягушками и мелкой рыбой. В корм добавляют минеральные добавки: глюконат кальция или глицерофосфат кальция. Дают толченую яичную скорлупу и измельченные витамины.

Ежемесячно обеззараживают ультрафиолетовыми лучами, длительность облучения от 1 до 5 минут на расстояния 50 см.

-

1

1

-

-

Эублефар Китайский леопардовый, или вьетнамский эублефар (Goniurosaurus luii)

Относится к семейству эублефаров. Иное название – вьетнамский эублефар. Раньше его относили к гекконам, но теперь это обособленная группа ящериц.

Из внешних особенностей стоит отметить, что у этого животного есть подвижное веко, теменная кость – одиночная, позвонки сложены так, что они вогнуты вперед. Именно вьетнамский эублефар обладает уплотненным толстым хвостом, остальные представители этого семейства имеют тонкие хвостики.

Туловище окрашено в темные оттенки коричневого или серого цвета и исполосовано светлыми лентами или темными пятнами. Характерно наличие 3 полос сочного оранжевого цвета.

Длина взрослого леопардового эублефара достигает 25 см.

Ареал обитания китайских леопардовых эублефаров

Распространены они преимущественно в Латинской, а также Северной Америке, на некоторых островах Японии, населяют также Южную Азию и Африку. Эублефары отдают предпочтение саваннам, поселяются в предгорье и любят полупустыни.

Существовали теории, согласно которым первые эублефары пришли из Китая, а точнее из острова Хайнань. Однако это утверждение не подкреплено никакими фактами.

В действительности, исторической Родиной этих гекконов являются провинции Гуанси (Южный Китай), а также Северный Вьетнам. Это и объясняет название – китайский или вьетнамский эублефар.

Питание леопардового эублефара

Основным рационом являются различные насекомые.

Эублефары, не стесняясь, могут поедать сородичей.

Иногда трапезничают мелкими представителями беспозвоночных, но особо крупные особи могут себе позволить полакомиться даже некоторыми позвоночными. Эублефары способны к поеданию сородичей. Кроме живности, они питаются также плодами различных растений и их молодыми побегами.

Сам процесс добычи пищи весьма интересен: приметив потенциальную жертву, эублефар медленно подкрадывается к ней на вытянутых лапках, при этом хвост его дрожит, а затем он совершает прыжок и ловко захватывает добычу. Челюсти у него достаточно мощные чтобы измельчить ее и быстро проглотить, если поглощаемый объект крупный, то эублефар изгибает переднюю часть туловища, чтобы помочь протолкнуть пищу по пищеводу. Их прозвали – кошачьи гекконы, за то, что они охотятся таким образом.

Самцы леопардового эфблефара могут постоять за себя, и за свое семейство.

Самцы – настоящие воины, они отчаянно защищают свою территорию, поэтому содержание двух самцов в одном террариуме – недопустимо. У самок, же конфликты возникают только в период кормления.

Размножение леопардового эублефара

Половая зрелость наступает в годовалом возрасте. После совокупления, самка откладывает по одному или два яйца каждые три недели. Как только запасы кальция в организме самки иссякнут – она прекратит откладывать яйца. Они созревают примерно 60 дней, некоторые источники утверждают, что созревание длится 120 дней. Скорлупа яйца хрупкая и мягкая, как пергамент. Только что появившиеся на свет эублефары имеют длину 10 см.

Содержание эублефаров в неволе

Этот вид ящерицы пользуется довольно большой популярностью у любителей экзотической фауны, так как требования по содержанию достаточно простые. Образ жизни у нее ночной, так, что проблем с организацией освещения не возникает.

Температура не должна превышать 28 градусов в летний период времени. Зима для них длится три месяца, в этот период температуру следует снизить до 18-20 градусов. Несоблюдение температурного режима быстро приводит к гибели животного. Двух самцов месте содержать не получиться, потому что они постоянно враждуют за территорию.

-

1

1

-

-

Морская игуана (Amblyrhynchus cristatus).

Внешний вид морской игуаны

Внешне эти животные выглядят поистине впечатляюще: огромная ящерица с большими лапами, увенчанными большими грозными когтями, а на спине – гребень из роговых пластин. Первое впечатление – доисторический динозавр в миниатюре.

Все тело покрыто плотными чешуйками, благодаря чему кажется, что весь зверь закован в броню, а голову украшает шлем с шипами.

Средний размер взрослой морской игуаны составляет около 140 см в длину, вес – около 12 кг. Туловище массивное, голова небольшая, короткая.

Хвост – очень длинный, и составляет половину всей длины тела. Благодаря такому мощному хвосту, морская игуана очень быстро плавает. Также плаванию помогают перепончатые лапы.

Основной окрас тела – темных оттенков серого, реже встречается с зеленоватым оттенком, а также с красными вкраплениями, или неявными размытыми пятнами. Из-за своего внушающего внешнего вида игуаны не опасаются нападения хищников, еще одним существенным аргументом защиты также служит броня из чешуек.

Ареал обитания морской игуаны

В природе морские игуаны встречаются лишь на Галапагосских островах, и больше нигде в мире вы не встретите этого удивительного животного. Морские игуаны предпочитают жить на отмелях, которые уже давно облюбованы морскими львами. Стычек не происходит, так как морские львы в основном предпочитают пологие берега, а вот игуана, благодаря своим острым когтям, может жить и на побережье с относительно крутыми склонами скалистых лавовых островов. Благодаря такому ограниченному ареалу распространения, морские игуаны до сих пор не изучены до конца.

Морских игуан можно отыскать на любом из множества островов архипелага, в основном – на побережье или возле водоемов в глубине острова.

Образ жизни морских игуан

Большую часть времени морские игуаны проводят в воде, не уплывая далеко от берега. Даже взрослые сильные особи не удаляются более чем на 100-150 метров от суши. Способны погружаться дольше, чем на час, все это время задерживая дыхание. Это становится возможным благодаря уникальной способности животного: морские игуаны могут замедлять сердечный ритм, а также при необходимости направлять кровь на снабжение важнейших органов, ограничивая снабжение остальных.

Географическое расположение архипелага, а точнее – наличие вокруг островов большого количества холодных течений становится причиной того, что игуанам приходится часто выходить на берег и греться на солнце. Отсутствие прослойки подкожного жира и хладнокровность охлаждают ящерицу примерно на 25-30 градусов, когда она находится в воде. При помощи когтей они выбираются на темные теплые камни, и замирают, вкушая солнечные лучи.

На берегу ящерицы греются на солнце, удерживаясь на камнях с помощью мощных когтей, а благодаря черной окраске им легче согреться.

Благодаря хорошей приспособленности к жизни в море, игуаны прекрасно плавают и в воде представляют собой очень быстрое и ловкое существо. Наибольшая глубина, на которой была зафиксирована ящерица – около 15 м. При плавании все тело вытягивается в длину, и совершает как бы извивающиеся движения, наподобие змеи.

На берегу же эти ящерицы на удивление малоподвижные, и не проявляют никакого интереса к животным вокруг себя, держась небольшими группами по 10-15 особей. Также неохотно реагируют и на человека, если он появляется поблизости – если потревожить отдыхающее животное, оно просто отползет в сторону, но не будет стремглав скрываться. Естественными врагами являются лишь одичалые собаки на суше, и акулы — в море.

В брачный сезон на самце появляются красные пятна. Пигменты для этого морская игуана получает с пищей.

Питание морских игуан

Несмотря на свой устрашающий внешний вид, морские игуаны являются травоядными пресмыкающимися.

Основу их рациона составляют морские водоросли и растения. Чтобы добыть себе пищу, игуаны иногда ныряют на глубины от 10 до 15 метров, где отрывают сочные стебли. Также они соскабливают водоросли с прибрежных камней, используя для этого острые зубы. С водорослями в организм ящерицы попадает значительное количество соли, для избавления от которой у игуан существует весьма необычный способ: они чихают, выбрасывая соль наружу с потоком воздуха.

Самка откладывает яйца в нору в песке или вулканическом пепле по меньшей мере в 300 м от берега, несколько дней охраняет кладку, а затем оставляет ее.

Хотя ради справедливости стоит заметить: иногда игуана может словить и съесть какое-либо мелкое морское животное, однако это большая редкость, и сказать, что игуаны хищники – нельзя.

Зафиксирован уникальный случай, когда островитянин приучил морскую игуану питаться обычной едой – кашами, мясом и макаронами.

Размножение морской игуаны

В силу малой изученности морских игуан, процесс их размножения в подробностях не исследован. Однако известно, что они живут небольшими группами, в которых главенствует большой и сильный самец. У него есть гарем из нескольких самок, с которыми он играет в брачные игры всего раз в год. Группа очень ревностно оберегает свою территорию, за которую даже иногда происходят бои между самцами. Они бодаются лбами, совсем как бараны, пытаясь вытолкнуть соперника за пределы оспариваемой территории.

Молодые особи держатся на мелководье. Взрослые особи отплывают от берега.

В период спаривания, самец усиливает окраску, и покрывается красными пятнами. Этим он привлекает наиболее активных самок для размножения. Беременная самка, как и у многих других пресмыкающихся, откладывает яйца в песок. Для этого она разрывает яму, и откладывает в нее от 1 до 3 яиц. Потом кладка присыпается теплым песком. Так как Галапагоссы в основном состоят из вулканического туфа, то найти участки песка, пригодные для яиц не так уж и просто. Поэтому самки часто соперничают за право занять ту или иную площадку, и в процессе раскапывания песка способны уничтожить кладки других игуан.

Созревание зародышей происходит примерно 3-4 месяца, после чего маленькие дракончики выползают на поверхность. После вылупливания из яиц молодняк присоединяется к группе, в которой живут их родители.

-

1

1

-

-

Это - небольшая черноморская рыба, которая, несмотря на довольно большое количество ее в прибрежной зоне, вниманием промысловиков не пользуется и является преимущественно добычей рыболовов-любителей.

Тело у смариды сжато с боков и покрыто мелкой чешуей. Один спинной плавник. В боковой линии 70 - 82 чешуйки. Окраска тела очень изменчивая, особенно при размножении.

Максимальная длина тела достигает 20 сантиметров.

Эта рыба меняет свой пол в течение жизни: в детстве, в 1-2 года, все смарида - самки, а с 2-3 лет они превращаются в самцов с молоками. Поэтому самцы всегда крупнее самок - они просто старше. Длина самки - 10-16 сантиметров, а самцов - 15-25 сантиметров. Самки всегда рыжевато-желтого цвета, с бледно-голубыми полосками, а у самцов голубой цвет выражен сильней, в период размножения он становится ослепительно синим, их синие полосы флуоресцируют на солнце или ночью от фонарика.

Питаются на дне - выкапывают из песка раков-кротов, многощетинковых червей, мелких моллюсков, а также своим выдвижным ртом-трубочкой морской окунь может схватить и креветку, и малька, и неосторожного крабика. Но основу его питания составляют планктонные беспозвоночные, разнообразные черви, мелкие моллюски и гаммариды.

Ареал обитания:

Восточная часть Атлантического океана, Средиземное, Черное и Азовское моря.

Размножение:

Икру смарида мечет весной. Интересной биологической особенностью этой рыбы является возрастная смена пола — в начале жизни смариды развиваются как самки, а с возрастом превращаются в самцов.

Когда приходит пора нереста, самец не только приобретает свою великолепную окраску, но и строит гнездо, обычно на ровном дне (на водорослях) , он делает углубление в песке, из которого выносит во рту мусор - камешки, обрывки водорослей, обломки ракушек. Инкубационный период длится 5-6 суток, во время него самец частыми движениями плавников производит обмен воды в гнезде, чтобы не было недостатка в кислороде.

Содержание в аквариуме:

Содержится смарида в небольшом аквариуме на 150 литров.

На дне находится песок, также множество коряг, камней, очень много растительности. Вода хорошо фильтруется, с помощью установленного фильтра, а также раз в две недели происходит подмен 35% всего объема воды.

В аквариуме их кормят разнообразными червями, беспозвоночными планктонами

-

1

1

-

-

-

-

Это - представитель семейства Monodactylidae.

Небольшое семейство рыб-ласточек насчитывает всего 5 видов, разделенных на два рода.

Тело Ласточки округлое, сильно уплощенное с боков. В совокупности с высоким спинным и анальным плавниками по форме напоминает ромб. Грудные плавники у Рыбы-ласточки небольшие, брюшные часто отсутствуют. В спинном плавнике колючие лучи редуцированы. Свое название Рыба-ласточка получила благодаря глубоко вырезанному хвостовому плавнику. Все тело рыбки покрыто мелкими чешуями, которые заходят на основания противостоящих непарных плавников. На фоне маленького рта хорошо видны очень крупные глаза.

Ласточка имеет серебристо-серую окраску с красноватым или желтоватым оттенком. Через всё тело проходят небольшие тёмные полосы, которые хорошо видны на однотонном фоне. Плавники желтые с черной каймой по краю. Молодые представители семейства Рыб-ласточек очень ярко окрашены, но эта живописная окраска пропадает, когда рыбы достигают половозрелого возраста.

Ласточка – рыба небольшого размера, ее максимальный размер – 15 сантиметров.

Половой диморфизм у Ласточек выражен нечетко.

У самок более округлен живот и они менее ярко окрашены, чем самцы.

Ласточки ведут стайный образ жизни, выбирая в качестве убежищ скалистые берега и рифовые участки.

При плавании на большой скорости Ласточки способны резко изменять направление движения.

В естественных условиях Рыбы-ласточки питаются как животной (мелкой рыбой, беспозвоночными), так и растительной пищей.

Ареал обитания:

Рыба-ласточка распространена в теплых прибрежных водах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Австралии.

Содержание в аквариуме:

Рыб-ласточек необходимо содержать в большом просторном аквариуме , где достаточно места для плавания.

Оптимальные параметры воды , для содержания этих рыб :

Температура 25-30°С, рН 7,5-8,5.

Для создания благоприятных условий необходимо проводитьэффективную фильтрацию, так как Рыбы-ласточки очень чувствительны к качеству воды.

Смену воды необходимо осуществлять каждые 2 недели в объеме 15-25%.

Рыбу-ласточку следует кормить несколько раз в день, так как в природе этот вид находится в постоянном поиске пищи.

В качестве корма можно использовать живые (мелкую рыбу, мотыля, низших ракообразных, личинки беспозвоночных) и комбинированные корма.Ласточки лучше берут парящую в толще воды добычу.

Рыбы очень мирные, они прекрасно уживаются с другими обитателями аквариума. Не рекомендуется совместно с ними содержать мелкие виды и мальков, так как Ласточки могут посчитать их пищей.

В аквариуме необходимо сделать большое количество укрытий. Лучше всего для этой цели подойдут разветвленные деревца твердых кораллов.

-

1

1

-

-

Это - крупная рыба семейства Прилипаловые (Echeneidae) , отличающаяся незаурядной внешностью с большой присоской на голове и интереснейшей связью с самыми опасными морскими жителями - Акулами.

Чаще всего акулы, но также и киты, крупные рыбы, черепахи, лодки и корабли используются Прилипалой в качестве транспортного средства. Рыба прилипало присасывается своей присоской к нижней части рыбы-перевозчика, и может путешествовать с ней на протяжении десятков километров. Такой вид перемещения является для рыбы прилипалы основным. Некоторые мелкие прилипалы ведут и самостоятельный образ жизни, но вырастая чуть-чуть понимают, что кататься на других рыбах намного веселее и проще.

Голова рыбы сильно уплощена сверху, для удобного расположения на ней горизонтальной присоски. Нижняя челюсть рта прилипалы сильно вытянута вперед, рот широкий, оснащен множеством мелких острых зубов. Внешне из-за нижней челюсти рот рыбы-прилипало чем-то даже напоминает рот синего кита. Прилипало очень контрастно раскрашен. Плоский верх рыбы с присоской - голубой, либо синий, низ - белый. По бокам на теле чередуются белая и черная продольные полосы, проходящие через все тело. Плавники рыбы тоже черные.

Основной "прилипательный" орган рыбы прилипало - это не что иное как видоизмененный в присоску спинной плавник. Присоска находится частично на голове рыбы, и частично - на передней части спины. Первые 15-30 лучей данного плавника-присоски растянуты горизонтально образуя специальные пластины, покрытые мягкими тканями. При присоединении рыбы прилипалы к транспортному средству, прилипало сольно прижимается к нему своей присоской, затем слегка разводит пластины друг от друга, образуя сильный вакуум между собой и средством-перевозчиком. Прилипало настолько сильно присоединяется, что оторвать его принудительно - задание не из простых. Поэтому рыба-прилипало может расслабленно путешествовать сколько ей угодно, не обращая внимание ни на скорость перемещения транспорта, ни на течение. В удобный момент для Пририпалы, он отцепляется дабы слегка полакомиться.

Прилипало в природных условиях может достигать размеров свыше метра в длину .

В аквариуме зачастую , размеры этих рыб - значительно меньше.

В природе прилипалы питаются планктоном, разнообразной мелкой рыбешкой и ракообразными.

С акулой Прилипало входит в симбиоз. Во время совместного плаванияприлипало мало того, что пользуется транспортными услугами, он еще зачастую лакомится кусочками мяса, которые выпадают изо рта акулы. С другой стороны прилипало очищает акул от паразитов, живущих на их коже.

Ареал обитания:

Тропические и субтропические воды Индийского океана, центральной и восточной Пацифики. Несколько раз были замечены также и в Черном море.

Содержание в аквариуме:

Для этих рыб необходимо выделять просторный рифовый аквариум ,

совместно с Голубым Королевским Хирургом, Бурой Зебрасомой, Красным Амфиприоном, а так же Усатым Аргусом и Краснолобым Аргусом .Аквариум необходимо декорировать натуральными и искуственными камнями, дно усыпать галькой. Желательно наличие кораллов.

Вода должна быть 25° C - 28° C. рН 8.1-8.3, плотность 1.021-1.024.

Каждые две недели необходимо подменять 20% воды на такую же воду, с такими же параметрами солености, плотности и температуры.

-

1

1

-

-

Пеленгас – представитель кефалевых рыб.

В настоящее время в Черном море обитает шесть видов кефалей. Наиболее распространенными из них являются лобан, сингиль, остронос и дальневосточная кефаль-пиленгас.

Пеленгас не является гибридом.

Дальневосточная кефаль-пиленгас имеет вытянутое торпедообразное тело. Голова и тело рыбы покрыты крупной грубой чешуёй. На заднем крае каждой чешуйки имеется темное пятнышко. Вместе эти пятна создают крапчатую продольную полосатость. Хвостовой плавник слабо вырезан. Пеленгас имеет серебристую или серовато-серебристую окраску. Спина окрашена более интенсивно, что делает ее темнее, чем все остальное тело. Радужная оболочка глаз пеленгаса оранжевого (красноватого) цвета.

Пеленгас имеет внешнее сходство с Лобаном.

Пеленгас относится к эвригалинным рыбам, так как он способен жить и в морской и в пресной воде. Также эта рыба хорошо приспособлена к большим колебаниям температуры воды, пиленгас легко переносит высокую температуру летом и низкую в зимнее время года.

Пеленгас - детритофаг (грунтоед). Пищу находит на дне, поедает пиленгас лишь разложившиеся органические остатки, которые оседают на морское дно. Вместе с детритом рыба загребает нижней челюстью грунт, пропускает его через себя, усваивая съедобные элементы. В Черном и Азовском морях образуется неограниченное количество детрита, поэтому кормовая база Дальневосточной кефали неисчерпаема.

Пеленгас - любитель песчаных отмелей. Молодые особи Пеленгаса держатся в устьях рек и на мелководье у самого берега, так как эти места являются самыми безопасными. Основную угрозу для кефали дальневосточной представляют следующие морские хищники: луфарь, ставрида, сарган. В зимнее время кефаль-пиленгас обитает в ямах на глубине более 50 метров под крутыми берегами Черного моря.

Максимальный размер Дальневосточной кефали в естественной среде – 1,2 м (вес – до 20 кг).

В аквариуме рыба достигает длины 60 см и массы 2-3 кг.

Нерестится пеленгас в мае-июне в прибрежных участках. Нерест идет при температуре 20-24°С.

Ареал обитания:

Ареал обитания Пеленгаса протянулся от залива Петра Великого до Амурского лимана в Японском море, также рыба широко представлена в водах Черного и Азовского морей.

Содержание в аквариуме:

Аквариум для этих рыб лучше всего использовать с объемом не менее 200 литров .

Пиленгас хорошо переносит перепады температуры.

Дальневосточная кефаль-пиленгас питается преимущественно детритом, также охотно употребляет в качестве корма различных мелких донных беспозвоночных.

Пеленгас не приспособлен к поеданию какой-либо твердой пищи.

-

1 минуту назад, Игорь.... сказал:Привидение!!!!

Ага , - глядишь на эту ,, зверушку "( в таком ракурсе ) : и мурашки по спине бегут .

Но , всё же смотрится прикольно .

Я ,, живьём " , эту красотулю видел уже в нескольких океонариумах .

-

Эта рыба - представитель семейства Ромбовые скаты (Rajidae) отряда Скатообразные (Rajiformes) класса Хрящевые рыбы (Chondrichthyes).

Как и у остальных ромбовых скатов, тело, голова и грудные плавники у колючего ската вместе образуют широкий ромбовидный диск. Сверху тело морской лисицы покрыто довольно крупными острыми шипами, между которыми также находятся устремленные вверх маленькие шипики. На грудных плавниках крупные шипы отсутствуют.

Хвост морской лисицы отделяется от общего ромбообразного туловища, хвост длиннее всего тела, в его конце есть пара плавников. Снизу хвост сплющен. Мелкие шипы также имеются и на хвосте колючего ската. Морскую лису (колючего ската) еще называют шиповатым скатом, из-за её острых игловидных шипов на спине и крыльях.

В верхней части тела у морской лисы находятся глаза, они плохо видят и служат только для того, чтобы определить приближающуюся сверху опасность. За глазами имеется пара дыхалец (специальных вентиляционных отверстий). Ориентируется на местности шиповатый скат при помощи эхолокации - своеобразного внутреннего "радарного" аппарата. В воде морская лисица перемещается плавно волнообразно, изгибая боковые плавники.

Ротовое отверстие колючего ската находится в нижней части тела. И когда шиповатый скат движется, рот располагается близко ко дну, чтобы удобнее было захватывать добычу и перемалывать ее огромным количеством небольших мощных зубов.

Цвет ската весьма переменчивый, подобно хамелеону, окрас морской лисицы меняется в зависимости от дна, над которым она находится. Взрослый колючий скат обычно бледновато-коричневого или желтого цветов, усыпан черными пятнышками. Задняя часть туловища имеет более красный оттенок.

Морская лисица - хищник, питается, в основном, мелкой рыбой (молодь камбалы, песочных угрей, сельдь), также в рацион колючего ската попадают и ракообразные. Промысловое значение шиповатых скатов весьма мало, в Северном море их отлавливают в траловом рыболовстве. Если Колючий скат попадется на удочку рыбака, справится с ним будет нелегко, так как морская лисица прижимается ко дну своими боковыми плавниками, образуя тем самым вакуум между своим телом и дном. Оторвать такую присоску обычно доставляет больших хлопот. Обычно морская лисица (Raja clavata) не опускается на большие глубины, максимально погружаясь до 300 метров, в Черном море она встречается чаще всего на глубине порядка 100 метров.

Максимальный размер самца колючего ската может достигать в длину 70—85 см, самки крупнее, порядка 125 см.

Ареал обитания:

От Норвегии до Мадейры, Балтийское, Средиземное и Черное моря.

Содержание в аквариуме :

Для содержания этих рыб может подойти аквариум , с минимальным объемом 500 литров .

Температура, необходимая для содержания морской лисицы, должна быть от 14 до 20 градусов Цельсия, соленость до 22-22,5 промилле.

Желательна обильная фильтрация и аэрация воды, периодическая подмена воды на новую.

Дно аквариума должно быть илистым или усыпано мелкой галькой.

В питании отлично подойдут мелкие рыбки, ракообразные (крабики, десятиногие рачки), можно подавать так же моллюсков, так как мощные ряды зубов способны перемолоть даже ракушки.

-

1

1

-

-

Это – небольшая широкая рыба, относящаяся к семейству Спаровые или Морские караси (Sparidae).

Тело Морского карася довольно высокое и сильно сжато с боков. По своей форме оно напоминает тело пресноводного серебристого карася. Ласкирь полностью покрыт крупной, плотно сидящей чешуей. Морской карась является обладателем самого длинного, по отношению к размеру тела, спинного плавника, который тянется от головы до хвоста. Рот имеет челюсти с мощными широкими зубами, как у заправского хищника. Крупные зубыласкиря имеют долотообразную форму и немного выдаются вперед. Каждая челюсть оборудована восьмью резцами и трущими боковыми зубами.

Окраска Ласкиря светло-желтая с серебряным оттенком. Спина более темная, как будто покрыта золотом. Поперек тела могут проходить темные полосы. На хвостовом стебле и у основания обоих грудных плавников расположены темные округлые пятна. Ласкирь очень похож внешне на Морского Зубаря.

Морской карась-ласкирь – небольшая рыба, ее размеры не превышают 33 см. Наиболее часто попадаются особи, средний размер которых 14-15 см при весе 200-250 грамм.

Максимальная масса – 450 грамм.

Сарг является стайной рыбой. Живет на глубине от 3 до 50 метров в местах, где имеются скальные выходы, заросли водных трав и каменистые россыпи, покрытые водорослями. Также любит небольшие песчаные территории, расположенные среди водной растительности. В холодное время года морские караси уходят в открытое море и держатся на большой глубине около дна. Летом и в начале осени они перемещаются в прибрежные участки и плавают небольшими стайками, обычно на глубине до трех метров. Ласкирь весьма осторожен и пуглив.

В возрасте одного года Морские караси становятся половозрелыми, к этому времени длина тела рыбы составляет 9-10 см. У представителей семейства Спаровые систематически наблюдается гермафродизм, т.е. их половые железы содержат как мужские, так и женские клетки. Обычно у большинства особей созревает лишь один из двух наборов половых клеток, и они ведут себя как нормальные самцы или самки. Однако бывают исключения и встречаются рыбы, которые в более раннем возрасте выполняют функции самцов, а потом становятся самками. Такой тип гермафродитизма называют протандрическим. Нерест у Карася-ласкиря продолжается в течение всего лета, икра плавающая.

Ареал обитания:

Бассейны Средиземного, Черного (у восточных берегов Крымского полуострова и Кавказа) и Азовского морей, Керченский пролив.

Содержание в аквариуме:

Морской карась – мирная рыбка, но содержать этот вид в общем аквариуме не рекомендуется. Ласкирь постоянно проказничает, общипывая плавники у всех рыб, невзирая на их размеры.

В аквариуме Морского карася необходимо содержать в оптимальных условиях :

В аквариуме с объемом не менее 150 литров .

И со следующими параметрами воды : соленость воды 22-24 промилле (17-18%), температура 24-26°С в летнее время и 12-14°С в зимний период.

На дне аквариума необходимо разместить различные укрытия (камни, коряги). Также аквариум должен быть густо засажен водной растительностью.

Кормить Ласкиря необходимо : креветками, ракообразными, моллюсками, червями, также он с удовольствием поедает растительные обрастания с декоративных элементов.

-

1

1

-

-

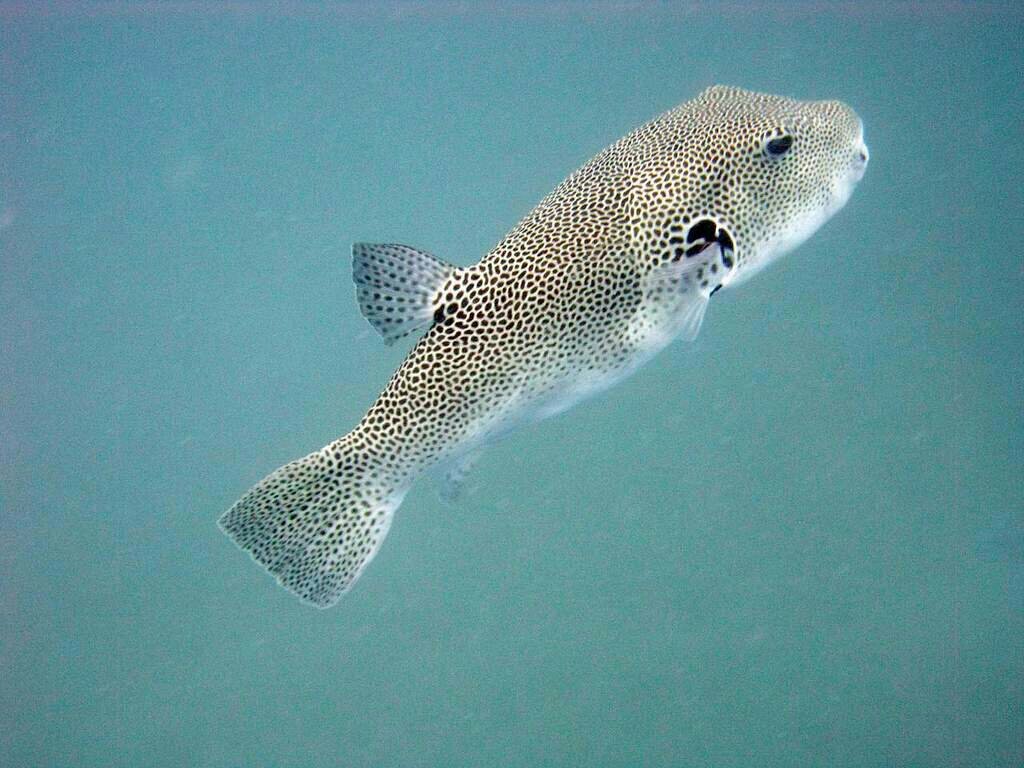

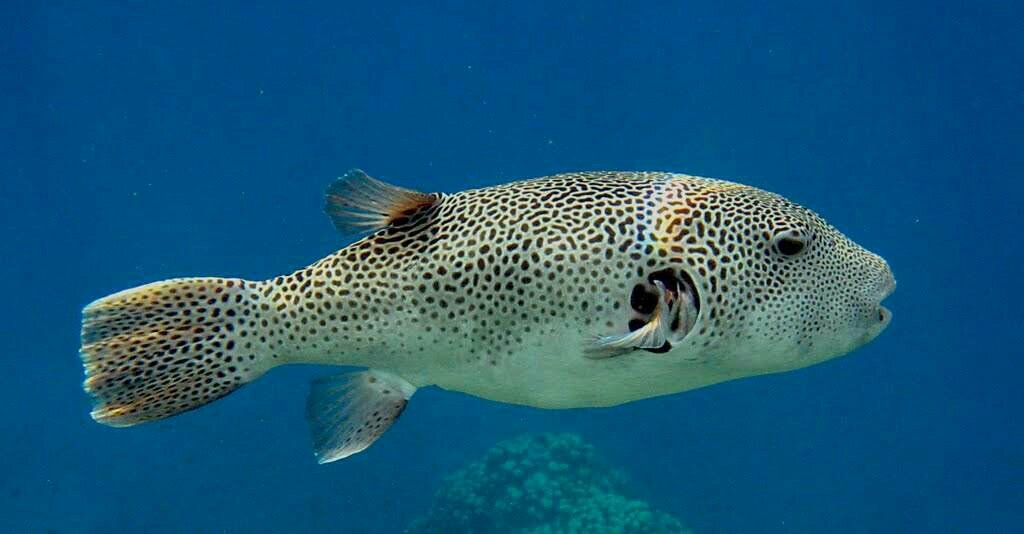

Принадлежит к семейству иглобрюхие, представители которого также называются рыбы – собаки.

Внешние признаки звездчатого аротрона.

Звездчатый аротрон — средних размеров рыба, которая имеет длину от 54 до 120 см.

Среди иглобрюхих это самые крупные представители.

Тело у звездчатого аротрона шаровидной формы или слегка вытянутое. Покровы тела жесткие, на некоторых участках имеются мелкие чешуйками с шипами. Голова большая, передний конец округленный. Верх тела широкий, сглаженный. Плавник на спине единственный с 10 – 12 лучами, короткий расположенный на уровне анального плавника. Брюшной плавник и боковая линия отсутствуют, также нет ребер. Жаберные крышки открываются впереди от основания грудных плавников.

Челюстные зубы образуют зубные пластины, которые посередине разделены швом. Звездчатый аротрон имеет белую или сероватую окраску. Все тело усыпано равномерно распределенными черными пятнами. Цветной рисунок у аротрона имеет различия в зависимости от возраста рыбы. У мальков на спине расположены полосы, которые по мере взросления рыбы распадаются на ряды из пятен. Размеры пятен тем больше, чем моложе аротрон. Молодые особи имеют желтоватый фон окраски тела, на котором выделяются темные полосы, постепенно они превратятся в пятна, у некоторых особей от рисунка остаются лишь нечеткие следы.

Распространение звездчатого аротрона.

Звездчатый аротрон распространяется в Индийском океане, обитает в Тихом океане. Встречается от Красного моря и Персидского залива, Восточной Африки до Микронезии и Туамоту. Ареал продолжается на юг до северной части Австралии и Южной Японии, островов Рюкю и Огасавара, включая побережье Тайваня и Южно-Китайского моря. Встречается возле Маврикия.

Места обитания звездчатого аротрона.

Звездчатые аротроны обитают в светлых лагунах и среди морских рифов на глубинах от 3 до 58 метров, они плавают высоко над донным субстратом или чуть ниже поверхности воды. Мальки этого вида встречаются в прибрежной зоне на песчаных и заросших внутренних рифах, а также держатся в мутной воде возле субстрата в эстуариях. Пелагические личинки могут рассеиваться на большие расстояния, а мальки попадаются в морях субтропической зоны.

Особенности поведения звездчатого аротрона.

Звездатые аротроны перемещаются с помощью грудных плавников, эти движения осуществляются с помощью специальной мускулатуры. При этом увеличивается маневренность аротронов, они таки образом плывут не только вперед, но и назад. У звездчатых аротронов с желудком связан большой воздушный мешок, который может наполняться водой или воздухом.

В случае опасности потревоженные рыбы сразу раздувают брюшко и увеличиваются в размерах.

Вытащенные на берег, они похожи на большие шары, но рыбы, отпущенные в море, сначала плавают вверх брюхом. Затем, когда угроза миновала, они с шумом выпускают воздух и быстро скрываются под водой. Звездатые аротроны вырабатывают токсичные вещества (тетродотоксин и сакситоксин), которые концентрируются в коже, кишечнике, печени и гонадах, яичники самок чрезвычайно токсичные. Степень токсичности звездчатых аротронов зависит от места обитания и сезона.

Питание звездчатого аротрона.

Звездчатые аротроны питаются морскими ежами, губками, крабами, кораллами и водорослями. Эти рыбы, как известно, поедают морских звезд «терновый венец», которые разрушают кораллы.

Значение звездчатого аротрона.

Звездчатый аротрон является объектом продажи для содержания в морских аквариумах и продается в частные коллекции.

Основные зоны добычи звездчатого аротрона находятся вблизи Кении и Фиджи.

Звездчатые аротроны распространяются среди коралловых рифов, мангровых зарослей и морских водорослей и тесно связаны со своей средой обитания .

Для содержания данного аротрона необходимо иметь аквариум размером не менее 500 литров .

Со следующими параметрами воды :

Температура 24 - 28 градусов по Цельсию и плотностью 1.023 - 1.024 .

-

1

1

-

-

21 час назад, Aquatales сказал:а ещё есть такой прикол

ребята, а когда мы будем пить пиво с раками?

Ну для того , чтобы пить пиво с раками , - хорошо , для этого иметь крупных раков .

В Днепре я раков не ловил .

Но в Роси мы ловили крупных раков ! - Такие раки для пива хорошо подходят .

А ещё лучше пиво пить с камчатским крабом , ну , или , ,, на самый худой конец " - с шейками лангуста .

-

Английское название : ( Whitespotted puffer)

Это - небольшие рыбки семейства Четырехзубых, иглобрюхих, скалозубых, кантигастровых, или рыбы-собаки.

В просторечии Аротрон колючий известен как "рыба-шар".

Так как при опасности Аротрон надувается, принимая при этом шарообразную форму. При этом рыба активно заглатывает большое количество воды из окружающего пространства. Когда рыба успокаивается, вода выпускается через анальное отверстие.

Представители семейства населяют все тропические и субтропические моря. В спокойном состоянии иглы плотно прилегают к телу. В длинну Аротроны могут достигать 50 см. Самцы не отличаются по окраске тела от самок. Обычно в природных условиях обитают поодиноко. Колючий Аротрон оловым диморфизмом не обладает.

Хиспидус Белопятнистый питается моллюсками, морскими ежами, губками, голотуриями, офиурами, крабами.Хиспидус Белопятнистый широко распространен в Тихом и Индийском океанах от Красного моря и Восточной Африки до Японии, Гавайских островов и Панамы. Населяют внешние рифовые склоны на глубинах от 3 до 50 метров, а также внутренние пространства рифов и лагуны. Живут Arothron hispidus обычно 10 лет, иногда бывают случаи, что долбше. Интересно, что аротроны имеют сильный кожный яд (тетродотоксин).

У аротрона никогда не прекращают расти зубы, так как в природе они все время стачивают их во время поглощения добычи. Зубы Колючего Аротрона постоянно остаются острыми, за счет неравномерного стачивания. Зубы сливаются между собой, образуя в каждой челюсти пару режущих пластин, разделенных спереди. В неволе зубы Аротронов могут перерасти свои допустимые размеры, деформироваться и стать помехой для нормального питания, так как стачивать их в аквариуме обычно не обо что. Исходя из этого весьма важно дать аротронам объекты для разгрызания, а именно камни и раковины моллюсков. Так же необходимо защищать и прятать все провода от аквариумного оборудования, воздушные шланги, ведь аротрон может принять их за добычу и перекусить.

Ареал:

Встречается в Индийском и Тихом океанах, повсеместно от восточной африки до Японии.

Содержание в аквариуме:

Содержать Колючего Аротрона в аквариуме можно с помацентровыми, рыбами-бабочками, морскими ангелами, крупными губанами, спинорогами, и рыбами-клоунами.

При следующих параметрах воды : температура 23-26 С; pH 7.9-8.4.

Аквариум для содержания белопятнистого аротрона должен быть достаточно большим - не менее 500-600 литров на одну особь.

Особое внимание нужно уделить системе фильтрации, необходим мощный биологический фильтр и производительный флотатор.

При замене воды нужно следить за постоянством температуры и гидрохимических показателей, таких как pH и соленость воды.

Кормить можно мидиями, креветками, моллюсками, другой рыбой.

-

1

1

-

-

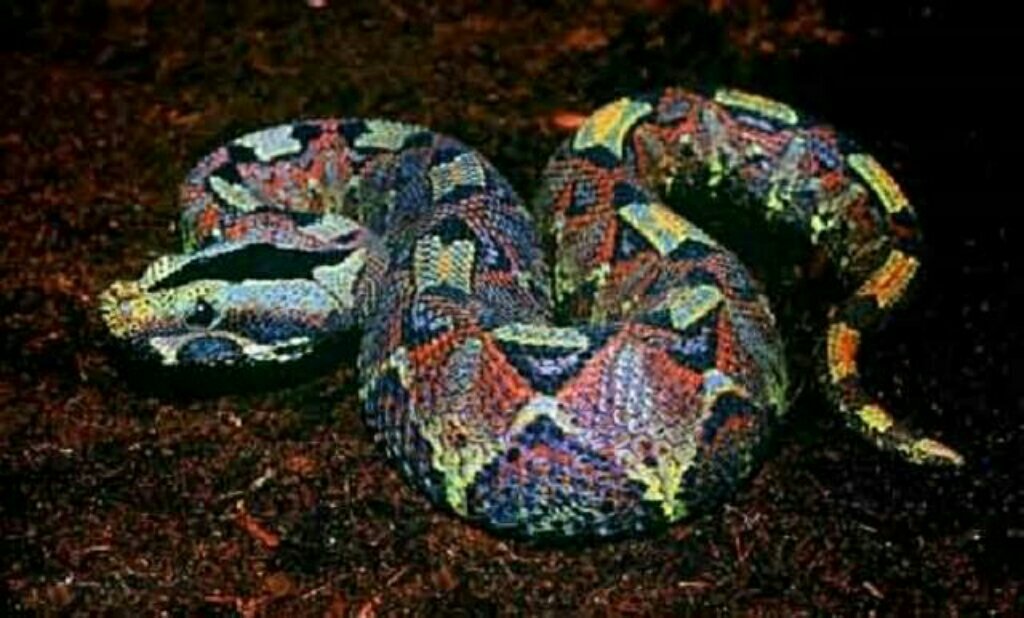

Гадюка-носорог (Bitis nasicornis).

Гадюка–носорог – один из представителей рода африканских гадюк и принадлежит к одному из четырех видов крупных африканских гадюк наряду с габонской, шумящей гадюками и, относительно недавно открытой эфиопской горной гадюкой .

Внешние признаки гадюки-носорога

Гадюка–носорог отличается от родственных видов своей поразительной окраской кожи и роговидными чешуйками на передней части тела.

Толстое тело гадюки-носорог достигает длины у взрослых особей 0.60-1.10 метра, упоминается максимально встреченная особь длиной 1.2, но такой крупный экземпляр является редкостью.

На туловище располагаются 31-43 ряда спинных щитков. Они имеют килевидную форму и очень грубые. Кроме того на брюшной стороне имеются 117-140 брюшных щитков, а анальный щиток является единственным, подхвостовых щитков 16-32 пары.

Самки обычно длиннее самцов.

Рисунок на теле змеи состоит из ряда 15-18 сине-зеленых или синих продолговатых штрихов, с лимонно-желтой линией в центре. Они проходят в пределах нерегулярных черных пятен в виде ромба. Ряд темно-красных треугольников узко ограничен зеленым или синим контуром. На многих боковых чешуях заметно выделяется белая окантовка, придавая коже змеи бархатистый оттенок.

Верх головы синий или зеленый, обведен темным кантом в форме стрелы. Нижняя сторона тела грязновато — зеленая или грязно- белая, похожая по цвету на мрамор с темно-серыми пятнами. Гадюки-носороги, обитающие на западе ареала, имеют синюю окраску кожи, в то время как восточные особи – зеленого оттенка.

После линьки яркие цвета тускнеют быстро, покрываясь илом, который оседает на грубых чешуйках. Голова у рептилии узкая, плоская, треугольная и относительно небольшая по сравнению с остальной частью тела. Шея тонкая, глаза маленькие. Ядовитые зубы не превышают длины 15 миллиметров.

Распространение гадюки–носорога

Гадюка–носорог обитает в лесах Западной и Центральной Африки. Встречается Судане, Руанде, Кении, Камеруне, Уганде, Конго.

Места обитания гадюки-носорога

Гадюка-носорог обитает во влажных болотистых местах по берегам лесных рек и ручьев.

Гадюка-носорог — ядовитая змея, живущая в лесах Центральной Африки.

Особенности поведения гадюки-носорога

Гадюка-носорог обитает на суше, но обязательно рядом с водоемами и великолепно плавает. Кроме того, змея легко взбирается на деревья, пуская в ход свой гибкий хвост. Гадюка-носорог ведет ночной образ жизни, весь день проводит, скрываясь в кучах листьев, между длинными корнями деревьев, под корягами.

Змея не покидает надежный покров леса, и именно поэтому встречается реже, чем другие виды африканских гадюк.

Оставаться совершенно незаметными рептилиям помогает приспособительная маскирующая окраска. Яркие пятна на спине – надежная маскировка в условиях рассеянного солнечного света в тропическом лесу на фоне красно-бурой почвы и опавших листьев.

Гадюка-носорог — ночная змея.

Питание гадюки-носорога

Гадюка — носорог является типичным засадным хищником. Змея наносит молниеносный удар, когда добыча или потенциальная угроза оказывается поблизости. Питается гадюка – носорог грызунами, земноводными, рыбой.

Гадюки – носороги – ядовитые змеи, их укус смертелен для человека.

Так как эти рептилии живут в отдаленных местах, они очень редко нападают на человека, если только не произойдет случайная встреча. Этот вид змей не обладает чутким слухом, но они чувствуют колебание поверхности почвы, и предупреждает своих врагов громким шипением.

Подобно гремучей змее, гадюка-носорог предупреждает врагов шипением.

В случае опасности гадюка — носорог стремится уползти, но если путь к отступлению отрезан, то змея способна нанести опасный укус. Следовательно, в местах, где обитают гадюки-носороги, необходимо внимательно смотреть под ноги. Их яд вызывает разрушение тканей и кровеносных сосудов.

Содержание гадюки — носорога в неволе

Для содержания гадюки – носорога подходит террариум среднего размера террариумы, но возможно использовать емкость большего размера, чтобы можно было установить коряги, обрезки стволов, несколько камней. Такие декорации создают среду обитания максимально приближенную к естественным условиям. Грунт насыпают из торфа и опавших листьев, его слегка увлажняют.

Часть террариума должна быть слегка влажной, а другая половина — сухой. Обязательно нужен просторный, неглубокий бассейн, неяркое освещение. Гадюка–носорог предпочитает скрываться в тенистых уголках.

Дневная температура поддерживается в пределах от +23 до +26°С, ночью немного ниже до 20 градусов. Летом допускается повышение до 28 °, но не более температуре 30°С. При повышенной температуре и низкой влажности воздуха рогатые гадюки гибнут в течение нескольких дней, особенно в отсутствии воды.

Гадюки – носороги размножаются в неволе. Отобранных самцов и самку содержат отдельно, и только весной, предварительно повышая влажность, как вовремя сезона дождей в природе, рептилий помещают в один террариум вместе для спаривания.

Беременность длится около одного года. Появляются 6-40 молодых змей. Первая линька у них происходит в течение первых дней появления на свет. Молодые гадюки-носороги содержатся отдельно от взрослых особей. Кормят рептилий мясом кроликов, крысами, мышами, лягушками, жабами, рыбой.

Переносят гадюку носорога из одного террариума в другой с помощью двух специальных крюков, так как змея тяжелая и перемещение на одном крюке можно травмировать питомца. Не стоит забывать при этом, что гадюка-носорог – ядовитая змея, хотя число пострадавших от укусов этой рептилии насчитывают единицы, так как обитает змея в районах, отдаленных от поселений человека.

-

1

1

-

-

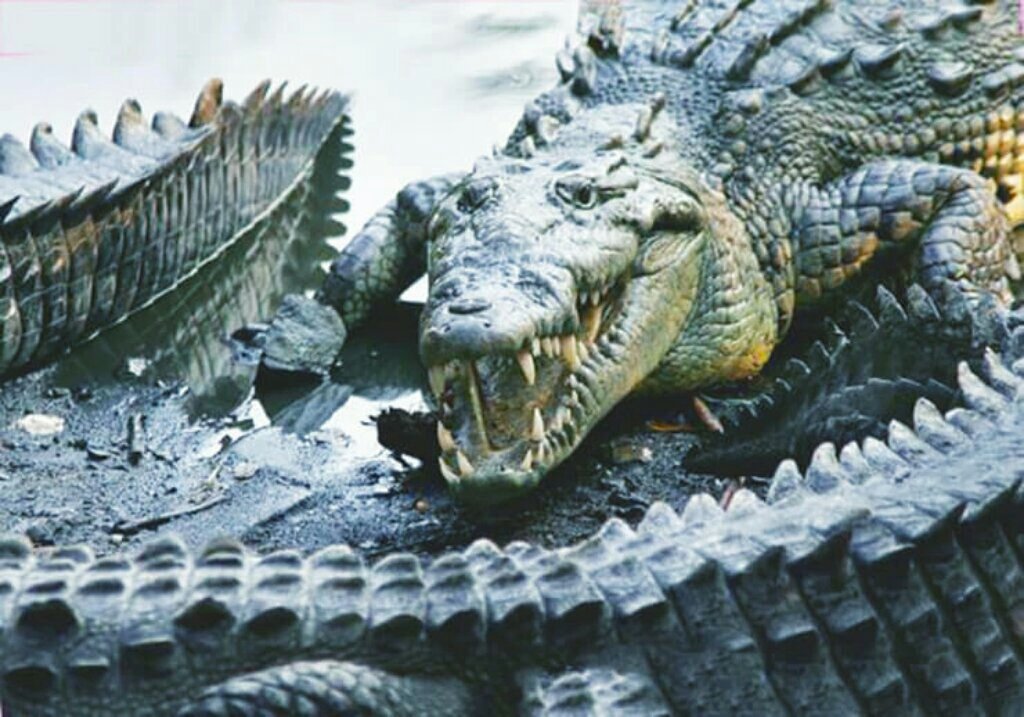

Гребнистый крокодил ( Crocodylos porosus)

Этот крокодил превосходит своей массой и размерами всех других крокодилов. У него от глаз до передней трети морды расположена пара характерных мощных гребней, давших ему такое название.

На старости лет у гребнистого крокодила морда покрывается буграми, в честь которых он в свою очередь получил латинское название «porosus» (ноздреватый).

Это огромное пресмыкающееся представляет опасность даже для крупных млекопитающих, довольно часто попадающих ему на обед.

Обитает гигантская рептилия в Юго-Восточной Азии. Ареал данного вида простирается от Индии до Китая, встречается так же на островах Борнео, Суматра, Ява, архипелаге Фиджи и на севере Австралии. Крокодил может селиться на берегах пресных и соленых водоемов.

Поведение

Большую часть времени гребнистый крокодил любит проводить в воде. На сушу выходит довольно часто, где принимает солнечные ванны. Чтобы избежать перегрева организма, он под палящими лучами южного солнца лежит с открытой пастью. В это время многие птицы спокойно садятся на его огромные конусообразные зубы, чтобы выклевывать кусочки пищи.

На суше гребнистый крокодил передвигается неспешно, волоча свое огромное брюхо. Так он умудряется тратить минимум энергии, однако в случае необходимости способен передвигаться стремительными короткими перебежками, приподнимая тело над землей. В воде мощный хвост превращает его в умелого пловца.

Питание

Устраивая охоту на добычу, крокодил погружается в воду, оставляя над поверхностью воды только ноздри и глаза. В этом положении он может находиться часами. При появлении жертвы следует молниеносный рывок – и наступает время трапезы.

Хищник может вертикально выпрыгивать из воды, хватая сидящую на ветвях птицу или пришедшее утолить жажду животное.

Мощные челюсти смыкаются на теле жертве, а когда та, затянутая под воду, погибает, он вытаскивает ее на сушу и там поедает.

Питается гребнистый крокодил рыбой, а иногда этот добрый молодец выплывает в открытое море и нападает на проплывающих вблизи акул. На его языке расположены соляные железы. Они позволяют ему эффективно выводить избыток соли из организма, позволяя долго находиться в морской воде.

Размножение

Во время брачного периода, который проходит в сезон дождей с ноября по март, самцы очень агрессивные и часто устраивают между собой драки.

Самки строят из гниющих растений, земли и ила гнездо. В него она обычно откладывает около 60 яиц и сразу же их закапывает. Гнездо представляет собой холм до 1 м в высоту и до 6-7 м в диаметре.

В зависимости от температуры окружающей среды инкубация может длиться от 60 до 100 дней. Все это время самка находится поблизости, периодически проверяя кладку, не давая яйцам перегреться или замерзнуть.

Сразу после появления на свет потомство инстинктивно устремляется к воде, где чувствует себя в большей безопасности.

Первую неделю своей жизни молодые крокодилы держаться рядом с матерью и при первой же опасности мгновенно прячутся в прибрежной растительности. Питаются сначала насекомыми и мелкими ракообразными, переходя постепенно на мелкую рыбешку.

Описание

Самцы могут достигать длины 6-7 м (обычно 4-5 м) и веса до 1000 кг. Самки редко превышают 3 м. Окрас тела взрослого животного представляет собой мозаику из оттенков черного, зеленого, серого и желтого цветов.

Спина окрашена в темные тона, а брюхо в желтые. Массивное тело покрыто толстыми роговыми щитками. На щитках, покрывающих тело крокодила снизу, можно увидеть маленькие черные точки – чувствительные ямки-рецепторы, позволяющие ему реагировать на любое приближение жертвы.

Сильные короткие конечности вооружены острыми когтями. Широкая голова посажена на мощной шее. Глаза маленькие, расположены на передней части морды.

Длинный хвост сплюснут с боков. На верхней его части проходят два ряда высоких щитков, которые называют килями. Широкие ноздри находятся на самом конце рыла.

Гребнистого крокодила разводят на крокодиловых фермах .

Продолжительность его жизни около 70 лет.

-

1

1

-

-

Острорылый , или американский крокодил (Сrocodylus acutus)

Этот крокодил относится к семейству Настоящих крокодилов (Crocodylidae).

Это одна из самых больших рептилий Нового Света. Самцы вырастают до 5 м в длину и весят до 500 кг. Отдельные рекордсмены, обитающие в бассейне реки Ориноко, достигают шестиметровой отметки и отъедаются до 1000 кг.

Распространение

Ареал обитания охватывает большую часть Мексики, Центральной и севера Южной Америки (Венесуэла, Колумбия, Эквадор и Перу). Небольшие популяции сохранились на островах Карибского моря, особенно на Кубе, Ямайке, Гаити, Мартинике, Тринидаде и Маргарите.

На территории США острорылые крокодилы обитают в южной части Флориды на территории Национального парка Эверглейдс и архипелага Флорида-Кис.

Животные селятся преимущественно в пресноводных водоемах и в меньшей степени в смешанных водах, мангровых болотах, прибрежных лагунах и устьях впадающих в море рек. В Доминиканской республике группа из приблизительно 200 особей поселилась в бессточном соленом озере Энрикильо. Для утоления жажды они используют пресноводные источники, расположенные у берега.

Поведение

Рептилии приспособлены к водному образу жизни. Находящийся в тыльной оконечности горла специальный клапан позволяет хватать добычу в водной среде. Расположение ноздрей, глаз и ушей в верхней части морды дает возможность дышать и скрытно наблюдать за происходящим, оставаясь в воде.

Для улучшения пищеварения и плавучести пресмыкающиеся периодически заглатывают мелкие камни.

Обычно они ныряют на 3-10 минут, а в случае опасности обходятся без воздуха до получаса. В полностью пассивном состоянии рептилии способны оставаться на дне до двух часов.

Взрослые животные на побережье выкапывают норы протяженностью до 9 м, углубляя их по мере своего роста. Вход в убежище находится на уровне водной поверхности или немного ниже. В нем зубастые гиганты переносят неблагоприятные времена и впадают в зимнюю спячку, которая наступает при похолодании ниже 18°С. В засуху они становятся очень медлительными и с целью экономии энергии закапываются в ил, полностью отказываясь от еды.

Американские крокодилы хорошо передвигаются по твердой поверхности ползком или преодолевают небольшие дистанции галопом со скоростью до 16 км/час. В случае необходимости они могут проползти по суше значительные расстояния.

Питание

Острорылый крокодил питается любой живностью, которую в состоянии добыть. В рационе молодых особей преобладают земноводные, рыба, водоплавающие птицы, черепахи и различные ракообразные, а матерые хищники нередко нападают даже на крупных млекопитающих, включая рогатый домашний скот.

На Коста-Рике они были замечены за успешной охотой на морских оливковых черепах (Lepidochelys olivacea), откладывающих яйца на песчаных пляжах.

Рептилии могут охотиться в любое время суток, но пик активности приходится на вечерние и ночные часы, особенно в безлунные ночи.

Они предпочитают охотиться из засады, спрятавшись у кромки берега и терпеливо поджидая идущих на водопой животных.

Зафиксированы случаи нападения на людей, но в отличие от нильских крокодилов (Crocodylus niloticus) и миссисипских аллигаторов (Alligator mississippiensis) они бывают гораздо реже.

Размножение

Брачный период проходит поздней осенью или ранней весной. Самцы демонстрируют свое доброжелательное отношение к самкам, вибрируя всем телом в их присутствии. При наличии возможности выбора дамы отдают предпочтение самым крупным претендентам. Сами же они становятся готовыми к продолжению рода по достижению длины более 280 см.

Самка сама заплывает на домашний участок самца и с шумом заявляет о своем прибытии. Свою готовность к спариванию она показывает демонстрацией вытянутой головы и выставленной вперед шеи. Красавица подсовывает свое горло почти вплотную к пасти избранника.

В феврале и марте оплодотворенные самки приступают к строительству гнезда.

Оно располагается на небольших островках или на самом краю берега. В качестве строительных материалов используются гниющие фрагменты растений, ил и песок.

Гнездо представляет собой платформу диаметром около 1,5-2 м и высотой до 90 см. В его вершине делается углубление, куда откладывается 25-50 яиц. Иногда в одно гнездо делают кладку несколько самок.

Инкубация длится около 3 месяцев. Пол будущих крокодильчиков зависит от температуры кладки. Если она ниже 30°С, вылупляются преимущественно самки, а выше 34°С – самцы. Температура в диапазоне между этими значениями приводит к появлению на свет приблизительно одинакового соотношения полов. Похолодание ниже 25°С ведет к гибели кладки.

Самки охраняют кладку вплоть до появления потомства. Некоторые особенно заботливые мамаши проявляют заботу о вылупившихся крокодильчиках на протяжении одной недели.

Малыши чаще всего появляются на свет в конце июня или в начале августа.

Длина их тела составляет 24-26 см. Первые дни они питаются содержимым желточных мешочков. Немного окрепнув, они покидают гнездо и переходят к самостоятельному существованию. Сначала они питаются водными насекомыми, а потом постепенно начинают охотиться на более крупную живность.

Описание

Средняя длина тела взрослых особей 180-450 кг, вес 180-450 кг. Самцы заметно крупнее и тяжелее самок.

У молоди преобладает сероватый или желтовато-серый основной фон с поперечными темными полосами по всему туловищу. По мере взросления они становятся менее контрастными, появляется оливковый или серо-коричневый окрас.

Возле глаз отчетливо видны большие бугры. Глаза оснащены мигательными мембранами и железами для выведения излишних солей из организма. Челюсти имеют заостренную форму. На спине и хвосте рядами расположены остеодермы (окостенения в мезодермальном слое коже).

Продолжительность жизни острорылых американских крокодилов около 45 лет.

-

1

1

-

Маисовый полоз сегодня – одна из популярнейших змей, и это не случайно. Это некрупные змеи, размер которых редко превышает два метра, они неядовиты. Тело этой змеи стройное, а благодаря несложному размножению и высокой изменчивости было создано множество различных морф полозов, отличающихся окрасом. Так же маисовых полозов отличает спокойный и даже дружелюбный характер, что делает эту змею идеальным кандидатом на роль первой змеи для начинающего кипера. Также привлекательна цена на маисовых полозов – она относительно невысока.

Маисовый полоз сегодня – одна из популярнейших змей, и это не случайно. Это некрупные змеи, размер которых редко превышает два метра, они неядовиты. Тело этой змеи стройное, а благодаря несложному размножению и высокой изменчивости было создано множество различных морф полозов, отличающихся окрасом. Так же маисовых полозов отличает спокойный и даже дружелюбный характер, что делает эту змею идеальным кандидатом на роль первой змеи для начинающего кипера. Также привлекательна цена на маисовых полозов – она относительно невысока.  Мы добрались до еще одного персонажа мульфильма "В поисках Немо" – чистюли Грота, или королевской граммы.

Грот по сюжету помешан на чистоте.

Давайте разберёмся так ли это происходит в настоящей жизни и есть ли особенности содержания граммы в морском аквариуме.

Мы добрались до еще одного персонажа мульфильма "В поисках Немо" – чистюли Грота, или королевской граммы.

Грот по сюжету помешан на чистоте.

Давайте разберёмся так ли это происходит в настоящей жизни и есть ли особенности содержания граммы в морском аквариуме.

Морская лисица

Морская лисица

Ах ....- море !

в Кают-компания

Опубликовано

Желтогубый морской крайт (Laticauda colubrina)

Морской Крайт - также известный как полосчатый морской крайт , - принадлежит к отряду чешуйчатые.

Распространение желтогубого морского крайта.

Желтогубые морские крайты широко распространены вдоль Индо-австралийского архипелага. Встречаются в Бенгальском заливе, Таиланде, Малайзии и Сингапуре. Гнездовой ареал простирается на запад к Андаманским и Nicobor островам и на север, включая Тайвань и Окинаву и острова групп Yaeyaema в юго-западной части архипелага Рюкю на юге Японии.

Они присутствуют у берегов Таиланда, но только на его западном побережье. Их восточная граница проходит в районе Palua. Желтогубые морские крайты присутствуют на островах из группы Соломоновые и Тонга. Гнездовой ареал желтогубых морских крайтов ограничивается Австралийским и Восточным океаническими географическими ареалами. Они не встречаются в Атлантическом и Карибском океанических регионах.

Места обитания желтогубого морского крайта.

Желтогубые морские крайты населяют коралловые рифы и обитают в основном у берегов небольших островов, они имеют неравномерное географическое распределение, как и большинство видов морских змей. Их распределение зависит от нескольких ключевых факторов, включая наличие коралловых рифов, морских течений, суши, расположенной поблизости. Наиболее часто они встречаются в теплом, тропическом климате в океанических, прибрежных водах.

У берегов небольших островов крайты прячутся в небольших расщелинах или под камнями. Их основная среда обитания — мелководные коралловые рифы в водах, которых змеи находят пищу.

У желтогубых морских крайтов есть много специальных приспособлений для ныряния, включая мешотчатые легкие, которые позволяет нырять на глубину до 60 метров.

Змеи проводят большую часть своей жизни в океане, но спариваются, откладывают яйца, переваривают пищу и греются на скалистых островках.

Они обитают в мангровых зарослях, способны лазить по деревьям и даже подниматься в самые высокие точки на островах до 36 — 40 метров.

Внешние признаки желтогубого морского крайта.

Морской крайт получил определение желтогубый из-за наличия характерной желтой верхней губы. Окраска тела в основном черная с желтой полосой, проходящей вдоль губы, под каждым глазом.

Морда также желтая и над глазом проходит желтая полоса. Хвост имеет U-образную желтую отметку вдоль края, которая граничит с широкой черной полосой. Кожа имеет гладкую текстуру, встречаются также особи голубого или серого цвета. Двести шестьдесят пять черных полос образуют кольца вокруг тела. Их вентральная поверхность обычно желтого или кремового цвета.

Самка, обычно бывает : весом около 1800 г и длиной 150 см, обычно крупнее самца, который весит всего 600 грамм и имеет длину 75 — 100 см.

Максимально зафиксированная длина этих змей - 3.6 метра.

Размножение желтогубого морского крайта.

У полосчатых морских крайтов внутреннее оплодотворение. Спаривается с самкой только 1 самец, а остальные не проявляют конкуренции, хотя находятся рядом. Сроки размножения определяются расположением места обитания. Популяции на Филиппинах размножаются круглый год, а на Фиджи и в Сабахе, размножение носит сезонный характер и брачный период длится с сентября по декабрь. Этот вид крайтов – яйцекладущий и змеи возвращаются на сушу с моря, чтобы отложить яйца.

В кладке от 4 до 10 яиц, максимум 20.